华体会,华体会体育官网,华体会体育APP下载/华体会体育[永久网址:363050.com]平台是一家专注于体育娱乐的领先平台。华体会专注体育竞技,华体会app提供实时体育赛事、华体会棋牌、华体会彩票、华体会百家乐、华体会APP,华体会官网,华体会官方网站,华体会网址,华体会登陆链接,华体会平台,华体会官方平台,华体会app下载,华体会体育靠谱吗,华体会2025最新,华体会世界杯,华体会体育打造安全便捷的互动娱乐平台,体验最好的赛事服务。极端天气不会放过任何人 气候变化下的生活困境!极端天气正在变得越来越常见。今年4月,广西、陕西、山东先后经历干旱。7月初,全国又一次被热浪席卷,截至7月13日,150个国家气象观测站的日最高气温打破了历史同期最高纪录,15个站点气温突破建站以来的历史极值。同时,贵州、陕西、四川先后因暴雨引发洪水。

频繁的气候变化下,普通人的日常生活到底会受到哪些影响?2019年,摄影师邹璧宇开始关注这个议题。他曾经是一名新闻摄影师,拍摄过很多突发灾难。对他个人而言,他更愿意记录一些不可抗力对人生活长期的改变。他拍摄过成都高温和限电下受影响的人、洪水后的涿州、洪水退去后的桂林,贵州省和四川省雅江县的山火,还有被气候变化影响的农户。在这些现场,他试图弄明白,面对气候变化,人要如何应对?被摧毁的生活如何重启?

经过四年的拍摄,邹璧宇发现,面对不可抗力,人类很难有更好的建设性答案。他看到更多的是个体面对气候变化的无力,「人的彷徨和不安」。土地和房屋被洪水毁坏,一些人不得不搬家,或者换一种方式谋生,生活被彻底改变。在内江,人们拖家带口躲进防空洞避暑,对他们来说,这也是一种应对的选择。「各种各样的因素导致人没有办法对抗气候变化(带来的损伤),大部分时候,人们只能接受。」

邹璧宇也逐渐意识到,在自然灾害面前,普通人的日常正变得更加脆弱,任何人的命运都可能在一夜之间发生改变。作为摄影师,他不清楚未来会怎么样,影像无法带来更多的改变,改变需要不同领域的人共同协作。他说自己能做的,就是记录下这些人和事,以及他们具体的无力、困顿和悲伤。

邹璧宇从2019年开始关注气候议题,当时云南持续干旱。他在云南拍摄时,听到一些农业专家提到干旱,通过检索相关资料,意识到这可能是一种趋势。过去,他在媒体机构里做了很多年新闻摄影师,拍过很多突发灾难。个人而言,他更愿意记录一些不可抗力对生活长期的改变。比如天津的爆炸事故是非自然的不可抗力破坏了人的生活,而气候变暖则是自然的不可抗力。

2019年,邹璧宇有了拍摄气候变化的计划,但紧接着新冠疫情来了,出门拍摄很困难。直到2021年郑州的那场暴雨,他才真正开始拍摄。离开媒体机构后,自费出差成本较高,很多时候他不能赶到第一现场。郑州暴雨过后的几天他才赶到,在地铁口转了转,看到大家清除淤泥的痕迹。整个夏天他都在跟恶劣气候打交道,总因为天气原因取消拍摄计划。去厦门与泉州赶上台风刚走。2022年7月中旬到8月中旬,江浙持续高温,他在桐乡体会很深,每天热得像蒸包子似的。

2022年,邹璧宇正式开始拍摄气候变化。他限定在夏天去拍,夏天的气候问题特别明显,无论干旱还是突如其来的暴雨。这样的话,每年到夏天前他至少要存一万五到两万块钱,因为去到拍摄地要路费,到了地方后要租车,要准备各种东西。他先拍了自己生活的成都,因为那年正好赶上高温和限电。

那年8月份,邹璧宇在手机上刷到成都市政府的限电公告,要求企业让电于民,关闭中央空调、不必要的照明和户外LED大屏。他背上相机,想去看看与以往有什么不同。地铁换乘时,他看到很多站内LED屏已经关闭,平时不太会留意,可当它们变黑,巨大的黑色屏幕看起来有些压抑。那个晚上,他见过最亮的灯是十字路口一位卖唱小哥的充电LED。很多民众跑到地铁站乘凉,成都地铁还专门划出乘凉的区域,以此减少对乘客的影响。

成都的高温不是一两年了,但高温加限电还真的没怎么经历过。过往夏季正是四川的丰水期,充足的水电不仅保证了省内供应,还有三分之一被外送。但这一年,四川面临历史同期最极端高温,历史同期最少降雨量,历史同期最高电力负荷,多个水库逼近死水位。网络上不断出现各地中暑的案例,成都周边的达州、南充、内江陆续出现多起热射病导致死亡的案例。当时他的时间比较充裕,就决定和朋友开车到周边看看。

他们先去了岷江。成都的主要河流来自北边的都江堰,都江堰的水就来自于岷江。他们顺着岷江往上游走,到汶川映秀那边,雨水还比较充沛,气温也不高。但回到都江堰紫坪铺水电站附近,就能看出来高温加少雨导致很多河流的河道和河床都干了。看完上游的情况,他们就往下游和南边走,第一站先到内江。内江是沱江流过的一个城市,夏天温度能到40多度。因为限电,也因为有些居民心疼开空调的电费,不上班的人,尤其老人和小孩都会躲在防空洞里面避暑。

走进防空洞,乌泱乌泱全是人,拖家带口的。有些人拿一个长的塑料袋一铺,就在上面睡觉。午后的人最多。防空洞里透气不太好,汗味、霉味等各种味道混杂着,但大家都很安心地待了下来。有一家人平躺着睡觉的,小朋友安心玩乐的,刷手机的,打牌的,看书的。还有老人拿着吉他演奏,大妈织布,织鞋子,做鞋垫的。感觉他们对这种方式习以为常,都沉浸在自己的事情里。

没办法跟气候做抗争,好歹有个地方可以躲一躲。也不用很着急出去,出去干嘛呢,那么热,只要人站在外面,就随时都有中暑的可能。记得他们从成都去内江的路上,经过高速服务区,那时疫情期间还有体温的探头,超过38度会报警,但当时它已经不管用了,因为室外温度早就超过了40度。他们有一张照片,大家的体温都是红色的。这也意味着,每个人随时都可能中暑。

内江之后,他们去了乐山下面一个老城区,那里以前都是工厂。他们看到老人们去山洞里面乘凉。有的地方能看到植物整片整片被晒死,橘子被晒成黑的。之后他们沿着省道、县道一直走到宜宾,金沙江和岷江的交汇处,长江的起点。返回成都时,原本从宜宾到成都的高速只要三个小时,可是他们走了近一周,一个个县城、乡镇去看、去感受小地方的人在高温下的生活。

2022年他只拍了十几天,一个很大的感受是,人口规模越小的地方,应对气候变化越乏力。大城市比如成都,限电就几个小时,政府也会开放地铁站供人纳凉。农村的限电是整宿的限。有的地方没有防空洞,人们就只能跑到桥洞底下避暑,那里比较凉快,像一个天然的风道。正好是暑假,他们遇到很多家长带着小朋友在那写作业。

2023年夏天,气候异常的体现主要是暴雨,好几个地方发生了洪水。比如广州,还有涿州。北方发生洪水,破坏力要比南方强得多。因为南方已经有一整套应急预案,包括怎么救灾,怎么防止灾害后的次生灾害。但是北方,尤其涿州那样少雨的地方,洪水的情况更极端一点。

邹璧宇去了涿州离堤坝最近的村庄,西祠村。即便一个星期过去,还是能清晰看见洪水的破坏力。房屋被冲倒,一些房子里还保留着洪水水位线的痕迹,能想象裹挟着淤泥的洪水是如何冲到人们的生活空间里。即使洪水退去,这些痕迹依然顽固,人们很无奈,只能努力去恢复自己的生活。

后来,他去了码头镇,就在河边,看到整个村子里都是淤泥。当地的人只能自己拿着小推车,一铲一铲把淤泥铲到小推车上,找地方卸掉。因为不把这些东西清理掉,生活恢复不了。清淤的进程比较慢,10月已经要到种冬小麦的时候,地里面还都是水,表面上可能看不到,但土壤过于湿润,不利于农作物生长。

这种生活被破坏的程度,是非常非常难恢复的。他还去了新发地在涿州的一个农贸市场,里面全是淤泥,啤酒被泥覆盖着。好多商店都是这样,洪水裹着淤泥涌进每一个空间。一问店家的损失,可能都是几十上百万,因为存了很多货,要重新进货暂且不说,什么时候恢复正常营业也是未知。

还有一家涮羊肉的火锅店,味道大,根本待不住人。因为断电,老板回去第一件事就是赶紧把冰箱里面坏掉的肉给清理出去。冰箱一打开,全是腐烂的味道。这个店是老板新投资新装修的,花了一百多万。经历这样的事,生活是非常难以重启的。挖掘机能把道路上的淤泥清理掉,可屋里面怎么办?墙根被水泡裂了,房子怎么办?是要扒了盖新的,还是加固?地表上面全是水,种不了庄稼,这一年的生活该怎么办?

只能等。等道路上的淤泥给清理掉,人才能回到房子里面去,把屋里的泥给清出去。这些弄完了,再等着政府的定损和赔偿。等赔偿到了,才能买新的家电。等待的同时,还要等床垫晾干,枕头晾干,衣服晒干,等着把这些霉味、潮味都去掉。有的地方喝井水,靠抽地下水来提供生活水源,要等水变得清澈,符合日常用水的标准。这一系列的生活细节是不可能完全通过人力来恢复的。

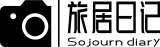

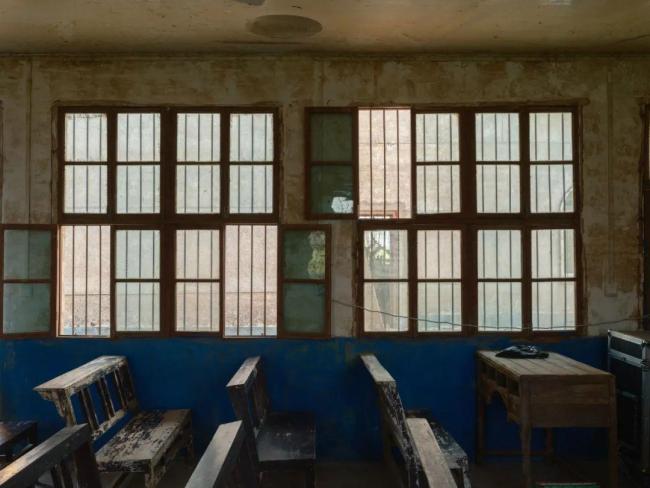

对学校来说,还要等安置的家庭从学校里面搬出去,学生们正常上课。所有的事情在灾难后的恢复和重启,都需要时间。邹璧宇当时遇到一个养殖户,他的神情和状态让他很难忘。因为损失太严重,他的身体又非常瘦弱,自己搬到桥上去住。他养了几十匹马,几十只羊,还有好几十头猪,算养殖大户,洪水让他一夜之间返贫,剩下三两匹马、几只小羊、小猪,没办法弄到安置点,只能跟幸存的牲畜住在桥上,因为桥两边有拴马的地方,他得照料它们,不仅仅让它们活,还要防止人把它们偷走。

描述损失的时候,他很无奈,很悲伤,但也只是大概说了下,没有更多的情绪。不知道他是已经脱离了那个情绪,还是已经适应了这一切。

去年6月,邹璧宇的家乡桂林也发生了洪水。洪水过后,他本来就想回家待一段时间。如果去别的地方拍摄,细致感受灾难对生活的改变,执行成本高,回自己家乡容易一点,他也有更多时间去观察。他们家小区地势比较高,躲过一劫,但很多亲戚分布在不同地方住。他外婆住的旁边有个菜市场,淹得很厉害,洪水过后的那段时间,街道一直飘散着臭味。受灾的居民和商户还要把书、纸箱,甚至是木炭等各种被泡过的物品拿到外面晒,整个街区都被物品散发的潮味霉味包围。

他妈妈朋友的一个亲戚,就是在这次洪水中去世的。这个叔叔在当地开一个歌厅,得知水库要泄洪,就想去抢救一下店里的设备,搬点东西出来,减少点损失。大概是耽误的时间太久,没走成,被困在了商铺里。气候的不确定,也让日常生活的风险变得更大。

拍摄完桂林城区居民的灾后恢复,他就去了团洲垸。在桂林发生洪水的一个月后,7月初,洞庭湖团洲垸一线在连续半个月的降雨后决堤,第一道坝决口之后,后面的村庄都被淹了。他到的时候,正好堤坝缺口处完成合拢,最危险的时刻刚刚过去,但是危机没有解除。为了方便在堤坝上拍摄,他买了一辆折叠自行车。他看到村庄的房子一半在水里,一半在外面。堤坝上站了很多不安的人。水灾过后,政府修了新的安置点。从2025年3月开始,村民可以搬到新的安置点居住。

大部分村民都选择了搬走。可能因为洞庭湖的团洲垸需要搬迁的小村子距离市区远,开车要一个多小时,搬到安置点,人群更聚集,说不定还有些就业机会。地理位置、能提供的资源、就业机会决定了他们是否想要留下来。这和桂林江心岛蚂蟥洲的情况是很不一样的。今年1月回家过年,他又去桂林市区的江心岛蚂蟥洲看了看。去年6月发洪水的时候他不在,看照片挺严重的。后面实地走访,问居民洪水淹到什么程度,是一个不住在那个区域的人无法想象的高度,几乎快淹到二楼。那种规模的洪水,即便住在河边的人,也不是经常能见到的。

蚂蟥洲因为周围都是河,受灾比较严重。岛上的居民,很多是自建房,不像城市里的楼房,房屋质量不好说。经历洪水之后,政府给他们提供了搬迁的安置小区,希望他们尽快搬到一个安全的地方。其实原本在2024年初,政府就计划让岛上居民迁出,保护漓江的生态环境,只是洪水的到来进一步加速了这个进程。但部分居民不愿意搬。他们在岛上有自己熟悉的生活,种种地,不用交物业费,不太需要跟外界发生多少关系。住到楼房就意味着要交物业费,交水费,交停车费。生活开始有固定的开支。

对他们来说,这样的生活方式已经维持了好几十年。上世纪七八十年代以前,渔民一直住在船上,后来慢慢搬迁到江心岛,或者到周边一些沿河的地方生活。到现在,江心岛上很多家里还有小渔船,他们可以做做旅游生意,可以捕鱼,或者开发农家乐。至少对这部分人来说,在江心岛住,他们有办法养活自己,但住进城市里,他们要改变自己的生计,要找一份工作,或者做点其他的事谋生。今年,他又去了一次洞庭湖。时隔一年,房屋里面还有洪水的痕迹。因为人搬走后,房屋就不修缮了,洪水的痕迹和生活痕迹就被保留在了一起。比如传统的堂屋有自己家人的灵位,洪水之后,全被泡没了,但还是能看见墙上同一位置的留白,以及水位线的痕迹。

但江心岛的房子,他今年再去,很多居民还不确定要不要搬,所以他们会尽量把房子里外的淤泥都清理干净。有些人盖的自建房真的挺漂亮的,花那么多钱盖一个小别墅,三四层,房是自己的,地也是自己的。他完全理解他们想赌一把的心态。跟他们交流,他发现他们会有一种惯性。比如1998年的洪水来得比较厉害,他们会想这个概率,多少年才一遇。洪水再来的时候,他们又会想,反正不会泡一星期,一两天就过去了。和损失财物相比,很多人更愿意保留自己熟悉的生活方式。

这几年拍摄气候的变化,邹璧宇最关心的问题一直是,人如何应对灾难?灾后生活要如何重启?但他发现,其实个体是没法及时应对的。灾难来了,只能先跑。不跑怎么办?呆在原地一点用也没有,洪水会把人的生活摧毁。2024年,他也去了贵州省多个地区与四川省雅江县拍过山火。因为气候变化,一些地方长期干旱,山林里的可燃物增多,春节前后,祭祀、燃放鞭炮与焚烧秸秆这类的活动增多,山火的风险就会上去。

山火对生活的影响很大。在雅江,很多村民是靠在树林里捡蘑菇、捡松茸菌生活的。当那些森林被山火烧毁,附近的居民就没办法谋生了。山谷被烧毁后,到了雨季,山体滑坡泥石流的概率也会变得非常高。因为树木都被烧断了,一下雨,雨水裹挟着这些枯木往山下滚,越滚越厉害,很容易变成泥石流滑坡,冲毁道路、农田、房屋,变成一个完全不可控的灾害。但哪怕提前知道会有这些危险,人们能应对的方式也很有限。雨季来临的时候,村庄的居民只能先搬出来,去县城投奔亲戚,或者自己找地方住,反正不敢再住在山里面。

他一共去雅江拍过4次。2024年6月,雨季来临前最后几天,他又去了一趟,果然发生了泥石流。他住的民宿,老板还参与了救援,去山里找失踪的人,当时好像是有两个小伙子没有找到。有的道路被泥石流冲垮,等他10月底再去还没完全贯通。村民只能等雨季过了再回去,重新耕种,修理房屋,等政府赔偿。面对气候变化,个体其实没有什么应对的办法。无力是大家普遍的反应,不然还能怎么样呢?他们也没那么容易搬走。农民和土地紧密相连,加上本地人的房子很大,家具很多,那条道路可能都不具备搬家运输的条件。迁徙到其他地方,没有足够的土地耕种,最后只能待在有自己产权的房屋和土地上。

去年和今年年初,他还和做农业研究的大学老师去了几个村庄看了看。他想知道不同规模的农户如何应对气候变化。他发现,个体农户是无力对抗的。他在河北拍摄过一个农民,他说,手机可以预警两小时之后要下冰雹,但他又说,我即便知道冰雹就要下在我的地里面,我能怎么办?他种的是一些玉米苞谷,他能支一个防雹网吗?不可能。这个钱什么时候才能赚得回来?所以各种各样的因素导致人很难找到办法对抗,只能接受。

那么,规模化农户行不行呢?他在陕西看过一个苹果园,投入了两千多万,用以色列的滴灌技术结合水肥一体化灌溉给水,用更先进的设施去种苹果。今年4月,为了给果树升温,他们的老板采购了几十台除霜机,要铺设电网,要购置柴油,要购置统一的操作系统,又是几百万下去。花钱确实管用,管多大用,他们也是试验阶段。但是不花钱,不搞规模农业,他们在极端气候面前绝对没戏。那位老板原来是靠卖种子发家的,有积累、有技术,才敢投这个钱。他没想到有人愿意花这么多钱去做这个事,但好像也很合理,因为不这么做,农业根本没有出路。他挺佩服他,又替他捏一把汗。

在河北的樱桃园,他还看到每三棵樱桃树上面就要装一个电动大棚,为了防雨。这种专业大棚,需要排水,需要升温,各种各样的设施,少说也要几十万,个体农户是根本投不起的。他们做这些,都不是预案,是不得不面对已经发生的问题,比如风灾、过饱和的雨水、冰雹和霜冻。不除霜,苹果树开花之后全都冻死了。这就是农户面临的现状,这也导致农业在慢慢转型。但投入多了,承担的风险肯定就更高。去年他在一个农户的屋里,看到杂物间的桌子上摆着农药喷壶、观音和财神。这张桌子就是一个普通农民对生活所有的寄托,包括物理和精神上的。

现在每年气象局都会发布今年气象的描述、气候白皮书,还有各种气候会议,有大概的预判和预警。我们很理性地知道今年大概是什么样的,高温、旱涝急转,但我们也是个体,跟那个知道两小时后下冰雹的农户一样,能做的特别有限。2024年,他又去了一次内江的防空洞。他发现,年轻人变多了。大家似乎都接受了这个状态,躺在里面刷手机、睡觉。个体是没办法跟气候对抗的,不管多大年纪都是一样。

我们都是这样的个体,无非就是天热了,开个空调,或者让自己工作室的人今天别来上班了。应对这样的现实,普通人不会有更多的办法。每年到了夏天,他都会叮嘱外婆一定要开空调,不要省钱。老一辈特别节约,还会给空调装上防尘罩。每次电话,她总说开了开了,但去年7月他回去了一趟,看到防尘罩还罩在空调上面。这种高温天气,等你发觉身体吃不消的时候,已经来不及了。但你有什么办法?老人的生活习惯是过往的气候环境下培养出来的,不会想着通过空调这些降温设备让身体舒适些。

气候变化对人生活更长期的影响,还需要时间显现出来。今年,他还会继续去拍,他想去看看那些不被媒体注意到的地方到底在发生什么。